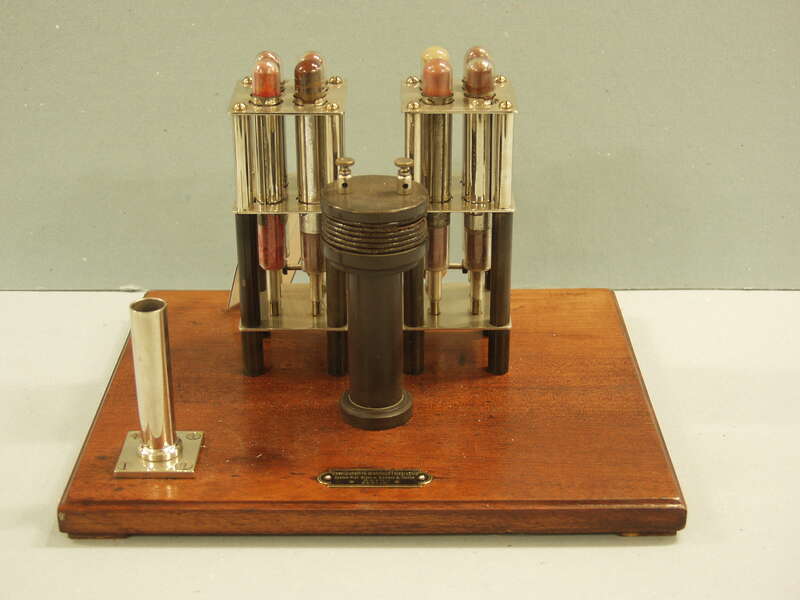

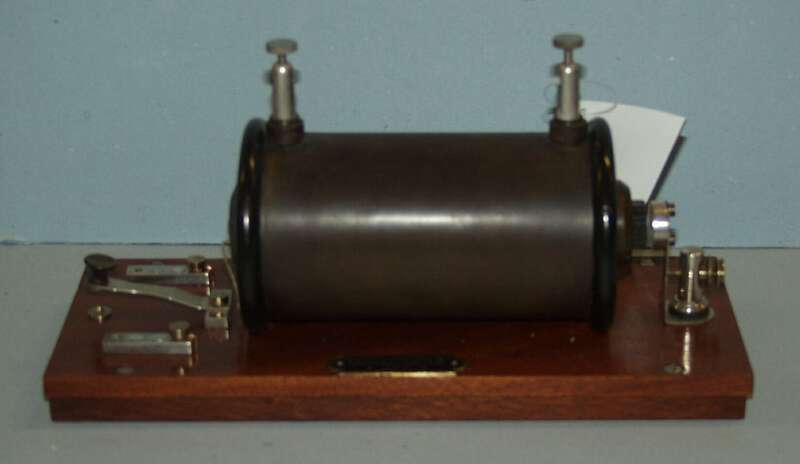

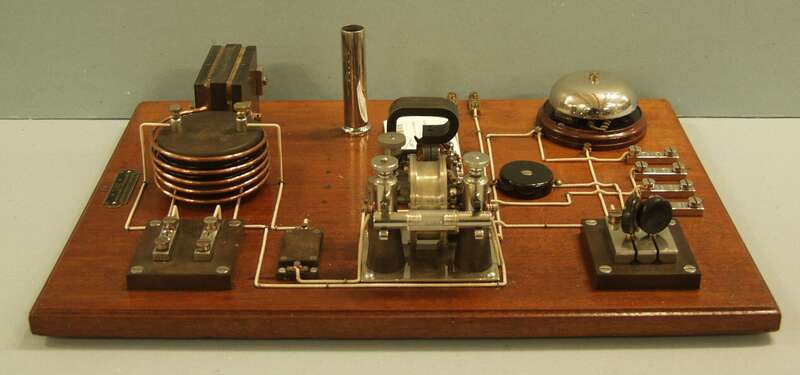

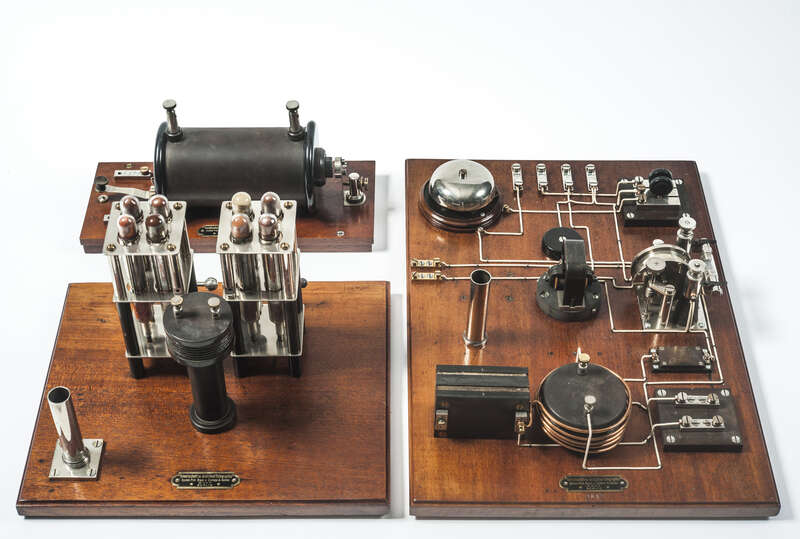

Flaschensender (Knallfunkensender) mit Empfänger nach dem System Braun

Datierung

1903

Erfinder

Siemens & Halske AG (1897 - 1966)

Hersteller

Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie mbH (1923 - 1955)

Herstellungsort

Berlin, Deutschland

Material

Holz; Metall; Kunststoff

Farbe

braun; schwarz; silberfarben

Gewicht

8,1 kg (gesamt)

Systematik

Funk/Funktelegrafie/Funktelegrafie-Sender/Knallfunkensender

Funk/Funktelegrafie/Sende-Empfänger für Funktelegrafie

Funk/Funktelegrafie/Sende-Empfänger für Funktelegrafie

Schild

"Gesellschaft für drahtlose Telegraphie // System Prof. Braun u. Siemens & Halske // G.m.b.H. // BERLIN" (jeweils eins auf den Segmenten)

Objektart

Original

Inventar-Nr.

4.2007.79.0

Das System Braun wurde ab 1899 von Karl Ferdinand Braun mit der Firma Siemens & Halske entwickelt. Telefunken übernahm 1903 sämtliche die drahtlose Telegrafie betreffenden Patente von Siemens & Halske und produzierte diese unter der Marke "System Telefunken" weiter.

Braun verbesserte die Sendeleistung durch einen "gekoppelten Sender": Waren Schwing- und Antennenkreis vorher elektrisch miteinander verbunden, so gab es nun einen Primärkreis, der aus Kondensator und Funkenstrecke bestand, und einen nur noch induktiv angekoppelten Antennenkreis. Hierdurch ließ sich die Energie leichter steigern und damit eine größere Reichweite verwirklichen.

Braun übertrug sein Prinzip vom gekoppelten Schwingkreis auch auf den Empfänger. Die Antenne ist induktiv an den Primärkreis mit Kohärer, Relais und Klingel gekoppelt. Spule und Kondensator stimmen die Antenne außerdem ab.

Mit einer Sende- und Empfängeranlage dieser Art überbrückte Braun 1902 eine Strecke von 165 km zwischen Rügen und Köslin (Westpommern, Polen).

Braun verbesserte die Sendeleistung durch einen "gekoppelten Sender": Waren Schwing- und Antennenkreis vorher elektrisch miteinander verbunden, so gab es nun einen Primärkreis, der aus Kondensator und Funkenstrecke bestand, und einen nur noch induktiv angekoppelten Antennenkreis. Hierdurch ließ sich die Energie leichter steigern und damit eine größere Reichweite verwirklichen.

Braun übertrug sein Prinzip vom gekoppelten Schwingkreis auch auf den Empfänger. Die Antenne ist induktiv an den Primärkreis mit Kohärer, Relais und Klingel gekoppelt. Spule und Kondensator stimmen die Antenne außerdem ab.

Mit einer Sende- und Empfängeranlage dieser Art überbrückte Braun 1902 eine Strecke von 165 km zwischen Rügen und Köslin (Westpommern, Polen).

Zitiervorschlag

Flaschensender (Knallfunkensender) mit Empfänger nach dem System Braun, 1903; Museumsstiftung Post und Telekommunikation, Inventarnummer: 4.2007.79.0,

URL: https://onlinesammlung.museumsstiftung.de/detail/collection/7344ecfd-2dda-477a-b470-8afb83c265ef (zuletzt aktualisiert: 28.12.2025)