Lackskulptur (Okimono) "Japanischer Postläufer oder Hikyaku (飛脚)"

Datierung

1868 - 1898

Künstler

Okaso Hayashi

Herstellungsort

Japan

Farbe

braun

Material

Farbe/Lack; Holz; Naturstoff/Haar; Papier/Papiermaché; Textil/Stoff

Technik

handgeformt; lackiert

Objektmaß (b x h x t)

340 x 430 x 190 mm

Gewicht

0,5 kg

Systematik

Kunst/Plastik/Skulptur

Signatur

Okaso Hayashi (auf Sockel)

Objektart

Original

Inventar-Nr.

4.0.1926

Schlagworte

Japan

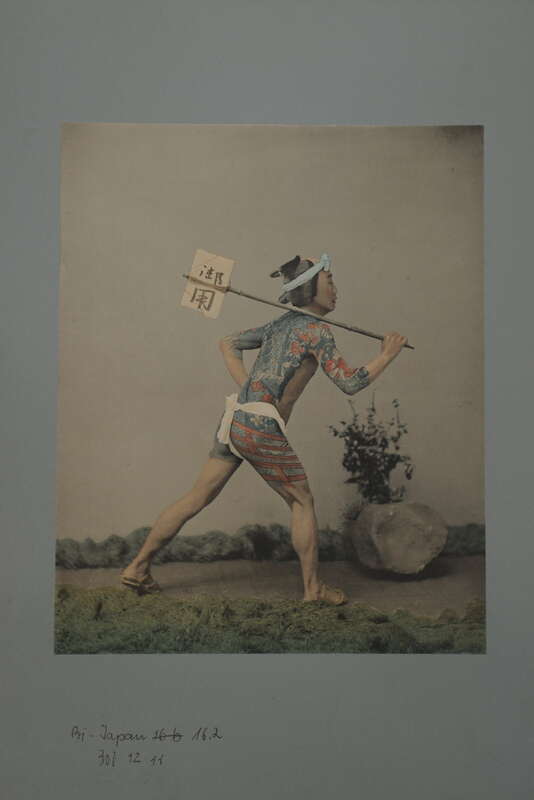

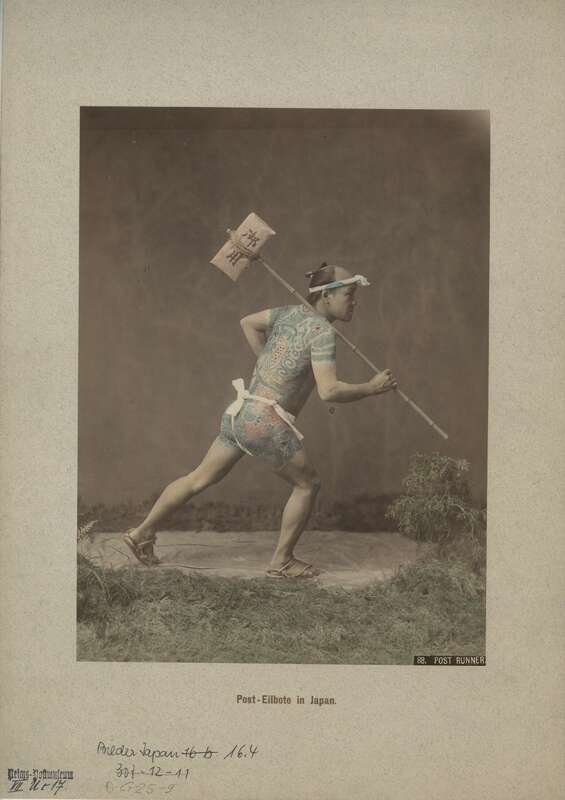

Bei dieser Skulptur handelt es sich um ein so genanntes Okimono (wörtlich: Hinstellding) aus der Meiji-Zeit (1868-1912). Sie zeigt einen japanischen Postläufer - auf japanisch Hikyaku (飛脚, wörtlich: fliegende Füße) genannt - in vollem Lauf, der ein Bambusrohr mit einem Päckchen über der Schulter trägt. Die nahezu nackte, muskulöse Holzfigur ist nur mit einem knappen Lendenschurz aus Stoff bekleidet. Die Figur ist außerordentlich detailliert gearbeitet, bis hin zu den Zähnen im offenen Mund und dem eigentlich nicht sichtbaren (echten) Schamhaar unter dem Lendenschurz. Die echten Haare sind einzeln eingepflanzt und zu einer kunstvollen Frisur befestigt. Ein möglicherweise früher vorhandenes Stirnband fehlt. Der gesamte Rücken, die Schulterpartie und das Gesäß sind flächendeckend mit einer bildlichen Szene tätowiert.

Die Darstellung eines Hikyaku in genau dieser Haltung wurde vor allem durch die Fotografien von Kimbei Kusakabe (1841-1934) und Raimund von Stillfried-Rathenitz (1839-1911) populär (siehe Inv.-Nr. 4.0.8440 und 4.0.8442).

Die Hikyaku waren Fußboten, die die Briefe und Päckchen bis in das späte 19. Jahrhundert hinein durch Japan beförderten, bevor ab 1871 ein modernes Postsystem nach westlichem Vorbild entstand. Die Postläufer nutzten ein Netz von Poststationen (Eki genannt), die im Abstand von rund 16 km entstanden. Die Boten legten die Strecke zur nächsten Station laufend zurück und übergaben ihre Post dann an die folgenden Läufer. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts existierten verschiedene staatliche und private Botensysteme nebeneinander, die jeweils verschiedene Strecken bedienten oder nur die Post bestimmter Absender beförderten.

Die Hikyaku galten als rauhe Gesellen, die von allen anderen Reisenden erwarteten, ihnen den Weg frei zu machen. Sie waren meist nur spärlich mit einem Lendenschurz (Fundoshi) bekleidet und waren – wie andere Angehörige der Unterschicht auch - großflächig tätowiert. Die Post trugen sie in einem hölzernen Kästchen oder in einem Leinentuch eingeschlagen an einer Bambusstange über der Schulter. Ein Brief von Edo (heute Tokyo) nach Osaka brauchte normalerweise 96 Stunden. Eine Eilbeförderung benötigte 82 Stunden, doch Spezialkuriere schafften die 500 km lange Strecke auch in 56-60 Stunden.

Die Skulptur ist im Inventar des Reichspostmuseum unter der Nummer 3191 verzeichnet als "Holzfigur: Japanischer Postkurier". Sie wurde am 27.05.1898 von Rex & Co. in Berlin für 70 Mark angekauft. Eine Zweitfassung der Skulptur, jedoch etwas größer und aus Messing gegossen, erwarb das Reichspostmuseum drei Jahrzehnte später: Unter der Nummer 6200 wird "1 Bronzefigur eines tätowierten japanischen Läuferboten aus alter Zeit" verzeichnet, die für 1000,- Reichsmark von Else Fürst in Berlin erworben wurde.

Mit dem Material der sehr leichten Skulptur tat man sich schwer: Einmal wird Holz angegeben, ein anderes Mal Gips. Tatsächlich handelt es sich um eine Lackarbeit auf Pappmaché.

Auch mit den Inventarnummern ging es durcheinander: Die Lackfigur erhielt die Nummer VII U 1 a, die Messingfigur die Nummer VII U 2 a. Beide stimmen mit dem 1897 (also vor dem Erwerb) gedruckten Katalog nicht überein, wo diese Nummern anders belegt sind. Die Karteikarte trägt die Information "Tätowierter Briefbote aus alter Zeit. // (Plastische Wiedergabe, Bronzebildwerk) // und Malerei auf Seide // 2 Stück (gestr.) // 1 Blatt (gestr.) // 1 Stück (handschr. ergänzt)". Da die Holzfigur unten einen Inventaraufkleber mit "VII U a 2" trägt, sind mit »2 Stück« auf der Karteikarte beide Fassungen gemeint, nämlich eine »plastische Wiedergabe« (also die Lackskulptur) und ein «Bronzebildwerk« (also der Messingguss).

Nach dem Krieg verblieb die Messingfassung im Postmuseum der DDR in Berlin und wurde nicht inventarisiert. Die in den Westen – in das Bundespostmuseum - gelangte Lackskulptur wurde dann – als in den 1950er/1960er Jahren die dortigen Bestände des Reichspostmuseum inventarisiert wurden – neu aufgenommen, zunächst als »Postläufer Siam 1«, später als »Plastik Japan 1«. Im Inventarbuch und auf Karteikarte findet sich hierzu der Eintrag »Geschenk des Kaisers von Japan an Heinrich von Stephan«. Woher diese – offenbar falsche – Information stammt, ist nicht mehr zu ermitteln. Immerhin bemühte man sich um die Übersetzung der (heute verlorengegangenen) Signatur, die sich auf einer kleinen Metallplakette befand, die in den Holzsockel der Lackskulptur eingelassen war. So wurde der Künstler als Okaso Hayashi identifiziert. Allerdings datierte man die Plastik nun auf »um 1910«, wobei der offenkundige Widerspruch dieser Datierung zu einem Geschenk an den bereits 1897 verstorbenen Stephan zunächst niemandem auffiel.

Die Darstellung eines Hikyaku in genau dieser Haltung wurde vor allem durch die Fotografien von Kimbei Kusakabe (1841-1934) und Raimund von Stillfried-Rathenitz (1839-1911) populär (siehe Inv.-Nr. 4.0.8440 und 4.0.8442).

Die Hikyaku waren Fußboten, die die Briefe und Päckchen bis in das späte 19. Jahrhundert hinein durch Japan beförderten, bevor ab 1871 ein modernes Postsystem nach westlichem Vorbild entstand. Die Postläufer nutzten ein Netz von Poststationen (Eki genannt), die im Abstand von rund 16 km entstanden. Die Boten legten die Strecke zur nächsten Station laufend zurück und übergaben ihre Post dann an die folgenden Läufer. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts existierten verschiedene staatliche und private Botensysteme nebeneinander, die jeweils verschiedene Strecken bedienten oder nur die Post bestimmter Absender beförderten.

Die Hikyaku galten als rauhe Gesellen, die von allen anderen Reisenden erwarteten, ihnen den Weg frei zu machen. Sie waren meist nur spärlich mit einem Lendenschurz (Fundoshi) bekleidet und waren – wie andere Angehörige der Unterschicht auch - großflächig tätowiert. Die Post trugen sie in einem hölzernen Kästchen oder in einem Leinentuch eingeschlagen an einer Bambusstange über der Schulter. Ein Brief von Edo (heute Tokyo) nach Osaka brauchte normalerweise 96 Stunden. Eine Eilbeförderung benötigte 82 Stunden, doch Spezialkuriere schafften die 500 km lange Strecke auch in 56-60 Stunden.

Die Skulptur ist im Inventar des Reichspostmuseum unter der Nummer 3191 verzeichnet als "Holzfigur: Japanischer Postkurier". Sie wurde am 27.05.1898 von Rex & Co. in Berlin für 70 Mark angekauft. Eine Zweitfassung der Skulptur, jedoch etwas größer und aus Messing gegossen, erwarb das Reichspostmuseum drei Jahrzehnte später: Unter der Nummer 6200 wird "1 Bronzefigur eines tätowierten japanischen Läuferboten aus alter Zeit" verzeichnet, die für 1000,- Reichsmark von Else Fürst in Berlin erworben wurde.

Mit dem Material der sehr leichten Skulptur tat man sich schwer: Einmal wird Holz angegeben, ein anderes Mal Gips. Tatsächlich handelt es sich um eine Lackarbeit auf Pappmaché.

Auch mit den Inventarnummern ging es durcheinander: Die Lackfigur erhielt die Nummer VII U 1 a, die Messingfigur die Nummer VII U 2 a. Beide stimmen mit dem 1897 (also vor dem Erwerb) gedruckten Katalog nicht überein, wo diese Nummern anders belegt sind. Die Karteikarte trägt die Information "Tätowierter Briefbote aus alter Zeit. // (Plastische Wiedergabe, Bronzebildwerk) // und Malerei auf Seide // 2 Stück (gestr.) // 1 Blatt (gestr.) // 1 Stück (handschr. ergänzt)". Da die Holzfigur unten einen Inventaraufkleber mit "VII U a 2" trägt, sind mit »2 Stück« auf der Karteikarte beide Fassungen gemeint, nämlich eine »plastische Wiedergabe« (also die Lackskulptur) und ein «Bronzebildwerk« (also der Messingguss).

Nach dem Krieg verblieb die Messingfassung im Postmuseum der DDR in Berlin und wurde nicht inventarisiert. Die in den Westen – in das Bundespostmuseum - gelangte Lackskulptur wurde dann – als in den 1950er/1960er Jahren die dortigen Bestände des Reichspostmuseum inventarisiert wurden – neu aufgenommen, zunächst als »Postläufer Siam 1«, später als »Plastik Japan 1«. Im Inventarbuch und auf Karteikarte findet sich hierzu der Eintrag »Geschenk des Kaisers von Japan an Heinrich von Stephan«. Woher diese – offenbar falsche – Information stammt, ist nicht mehr zu ermitteln. Immerhin bemühte man sich um die Übersetzung der (heute verlorengegangenen) Signatur, die sich auf einer kleinen Metallplakette befand, die in den Holzsockel der Lackskulptur eingelassen war. So wurde der Künstler als Okaso Hayashi identifiziert. Allerdings datierte man die Plastik nun auf »um 1910«, wobei der offenkundige Widerspruch dieser Datierung zu einem Geschenk an den bereits 1897 verstorbenen Stephan zunächst niemandem auffiel.

Zitiervorschlag

Lackskulptur (Okimono) "Japanischer Postläufer oder Hikyaku (飛脚)", 1868 - 1898; Museumsstiftung Post und Telekommunikation, Inventarnummer: 4.0.1926,

URL: https://onlinesammlung.museumsstiftung.de/detail/collection/178e32e1-cbc5-4f50-a11f-28229cc034c8 (zuletzt aktualisiert: 8.2.2026)