2-Schleifen-Oszillograph nach Siemens-Blondel

Datierung

1905 - 1910

Hersteller

Siemens & Halske AG (1897 - 1966)

Herstellungsort

Berlin

Material

Glas; Holz; Metall

Farbe

braun; eisengrau; schwarz

Objektmaß (b x h x t)

810 x 365 x 485 mm

Gewicht

54 kg

Systematik

Messgeräte/Messgeräte für elektrische Größen/Oszilloskop, Oszillograph

Schild

"SIEMENS & HALSKE" (Vorderseite)

eingraviert

"2912174" (Vorderseite)

Aufkleber

"B" (oben)

Objektart

Original

Inventar-Nr.

4.2022.259

Lichtstrahl-Oszillographen werden für die Aufzeichnung oder die direkte Betrachtung schneller elektrischer Signale verwendet. Sie ermöglichen es, sehr dynamische Vorgänge und hohe Frequenzen zu betrachten bzw. aufzuzeichnen. Sie arbeiten ähnlich wie Linienschreiber, doch im Prinzip handelt es sich um ein Galvanometer, dessen Lichtzeiger durch rotierende Prismenspiegel zeitlich abgelenkt und auf einen Projektionsschirm oder Fotopapier gelenkt wurde.

Der 1893 von Blondel erfundene Schleifenoszillograf besteht aus einer hellen Bogenlampe als Lichtquelle für den Schwingspiegel der Messschleife, der Messschleife mit ihrem Schwingspiegel, einem Drehspiegel mit synchronisiertem Elektromotor zum zeitlichen Auseinanderziehen der Lichtstrahlen, einem mattierten Beobachtungsschirm zur Betrachtung der Lichtstrahlen und einer Fotoeinrichtung mit Trommel für zeitlich versetzte Mehrfachaufnahmen.

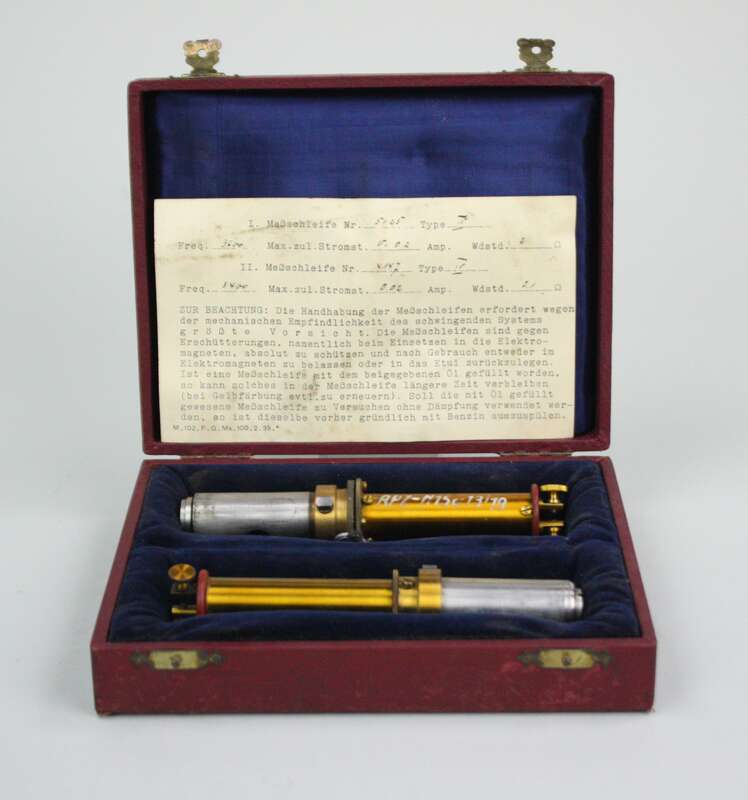

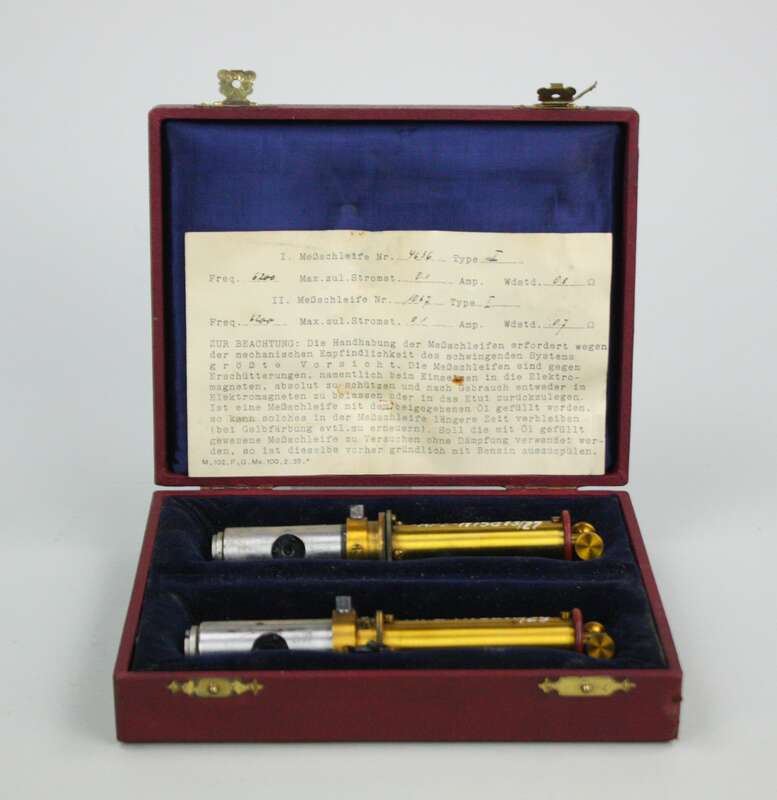

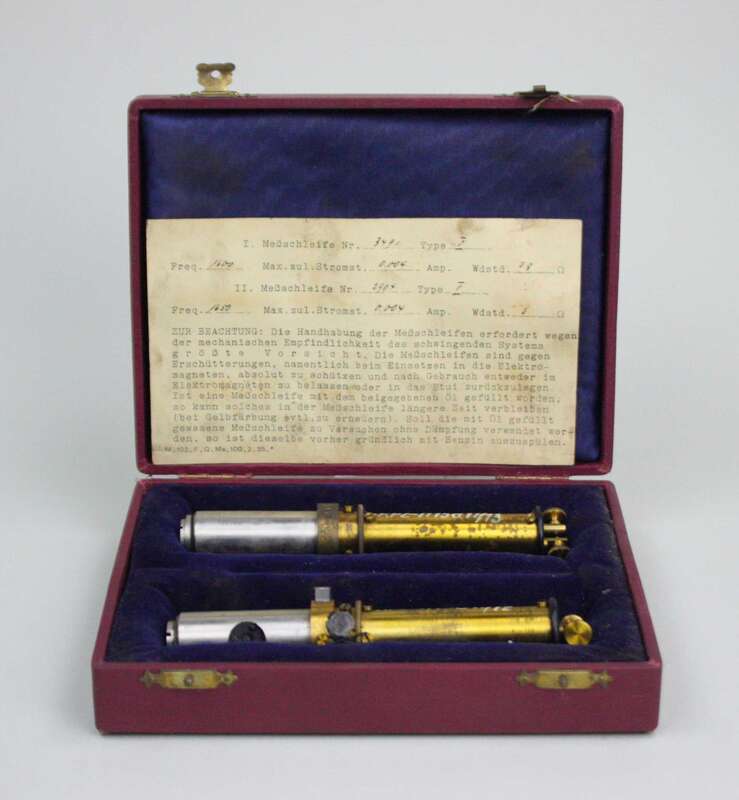

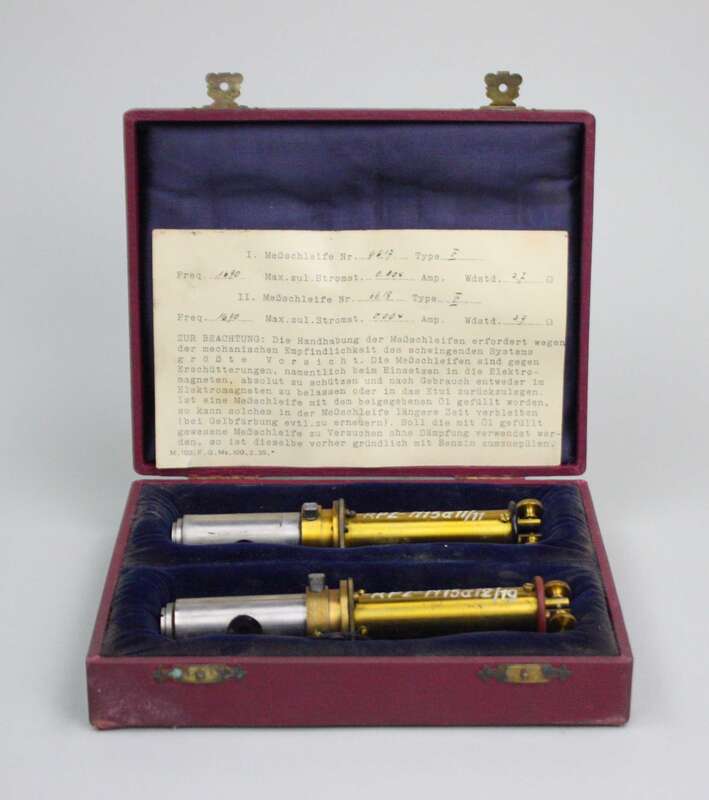

Die Messschleife selbst besteht aus einer Schleife von sehr dünnem Metalldraht, die durch den Spalt eines Dauermagneten geführt wird. Dabei wird der Metalldraht über eine Elfenbeinrolle geführt und über zwei Stege wie zwei Saiten durch eine Feder gespannt. Auf den Draht ist der Spiegel gekittet, der sich entsprechend den Bewegungen (Auslenkungen) der Schleife im Magnetfeld des Dauermagneten dreht. Dessen Magnetfeld verläuft im Luftspalt quer zur Lichtzeigerrichtung.

Die in einem Messingrohr gelagerte Messschleife ist in einen unten abgeschlossenen Messingtopf geschoben, in dessen Mitte sich eine luft- und öldicht eingesetzte Plankonvexlinse für den Lichtstrahl befindet und hinter der der auf der Messschleife befestigte Spiegel liegt. In der Regel muss für die Messungen die Bewegung des Spiegels gedämpft werden. Dazu kann das Gehäuse nach Bedarf mit Paraffinöl oder dickflüssigem, farblosen Rizinusöl gefüllt werden.

Der Schleifenoszillograf nach Blondel kostete im Jahre 1912 je nach Ausführung zwischen 2.000,- und 2.500,- Mark, eine einzelne dieser Messschleifen kostete 130.- Mark.

Der 1893 von Blondel erfundene Schleifenoszillograf besteht aus einer hellen Bogenlampe als Lichtquelle für den Schwingspiegel der Messschleife, der Messschleife mit ihrem Schwingspiegel, einem Drehspiegel mit synchronisiertem Elektromotor zum zeitlichen Auseinanderziehen der Lichtstrahlen, einem mattierten Beobachtungsschirm zur Betrachtung der Lichtstrahlen und einer Fotoeinrichtung mit Trommel für zeitlich versetzte Mehrfachaufnahmen.

Die Messschleife selbst besteht aus einer Schleife von sehr dünnem Metalldraht, die durch den Spalt eines Dauermagneten geführt wird. Dabei wird der Metalldraht über eine Elfenbeinrolle geführt und über zwei Stege wie zwei Saiten durch eine Feder gespannt. Auf den Draht ist der Spiegel gekittet, der sich entsprechend den Bewegungen (Auslenkungen) der Schleife im Magnetfeld des Dauermagneten dreht. Dessen Magnetfeld verläuft im Luftspalt quer zur Lichtzeigerrichtung.

Die in einem Messingrohr gelagerte Messschleife ist in einen unten abgeschlossenen Messingtopf geschoben, in dessen Mitte sich eine luft- und öldicht eingesetzte Plankonvexlinse für den Lichtstrahl befindet und hinter der der auf der Messschleife befestigte Spiegel liegt. In der Regel muss für die Messungen die Bewegung des Spiegels gedämpft werden. Dazu kann das Gehäuse nach Bedarf mit Paraffinöl oder dickflüssigem, farblosen Rizinusöl gefüllt werden.

Der Schleifenoszillograf nach Blondel kostete im Jahre 1912 je nach Ausführung zwischen 2.000,- und 2.500,- Mark, eine einzelne dieser Messschleifen kostete 130.- Mark.

Zitiervorschlag

2-Schleifen-Oszillograph nach Siemens-Blondel, 1905 - 1910; Museumsstiftung Post und Telekommunikation, Inventarnummer: 4.2022.259,

URL: https://onlinesammlung.museumsstiftung.de/detail/collection/1359a21c-0078-455e-94d2-faa19cb128e7 (zuletzt aktualisiert: 22.2.2026)