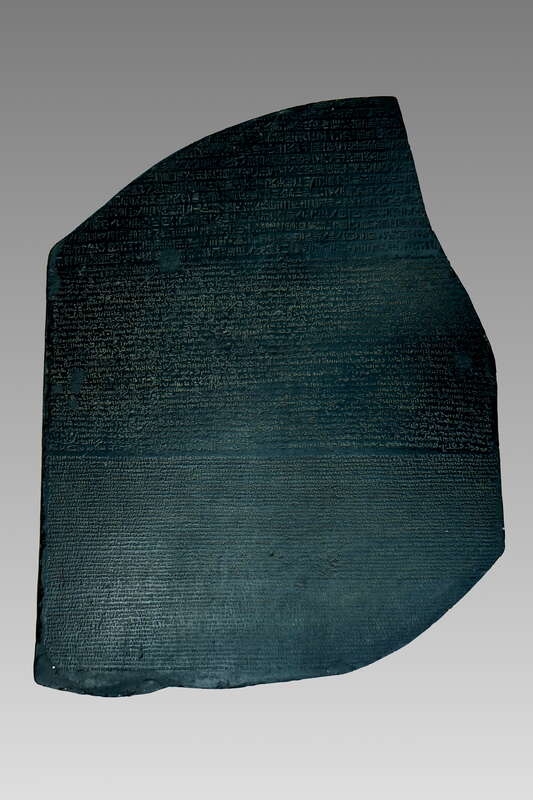

Abguss des Stein von Rosette

Datierung

vor 1888

Datierung Original

196 vor Chr.

Abguss

D. Brucciani & Co. (1881 - 1906)

Herstellungsort

London, Großbritannien (Kopie)

Herstellungsort

Rosette (arabisch Raschid), Gouvernement al-Buhaira, Ägypten

Material

Gips

Farbe

anthrazit

Technik

bemalt

Objektmaß (b x h x t)

750 x 1000 x 80 mm

Gewicht

30 kg

Maßstab

1:1

Objektmaß (b x h x t)

Abstand der Aufhängung 350mm

Systematik

Kunst/Plastik/Relief

Objektart

Kopie

Inventar-Nr.

3.0.9

Schlagworte

Ägypten, Schrift, Schriftzeichen, Rosette, Antike (800 v. Chr. bis ca. 600 n. Chr.)

Der Stein von Rosette wurde 1799 während Napoleons Ägypten-Feldzug gefunden, als französische Soldaten die Festung von Rosette ausbesserten. Der Fund faszinierte von Anfang an die Wissenschaftler., denn das Fragment einer Stele trug eine Inschrift in drei Sprachen: In Hieroglyphen für die Priester, in Demotisch für die Beamten und in Altgriechisch, der Sprache des Königs.

Es handelte sich um ein priesterliches Dekret zu Ehren des Königs Ptolemäus V. aus dem Jahre 196 v. Chr. endet mit dem Befehl: »Dieses Dekret, in eine Tafel aus hartem Stein in dreifacher hieroglypischer, demotischer und griechischer Schrift gehauen, soll in allen Tempeln Ägyptens nachgebildet werden.«

Da man den griechischen Text lesen konnte, fing der junge Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion (1790-1832) an, die Hieroglyphen zu entziffern. Die Kenntnis der Hieroglyphen war im 4. Jahrhundert n. Chr. verlorengegangen, als die Ägypter aufhörten, diese Schrift zu verwenden. Alle Versuche, die Hieroglyphen zu entziffern, waren gescheitert, weil man sie für eine reine Bilderschrift hielt.

Da den 486 griechischen Wörtern auf dem Stein 1419 Hieroglyphen gegenüberstanden, schloss Champollion aus, dass jedes Zeichen für ein Wort steht. Da aber die Zahl griechischer Buchstaben größer war, vermutete er hinter der Hieroglyphenschrift eine Lautschrift, in der jede Hieroglyphe für ein Silbe stand.

Der Durchbruch gelang Champollion mit den in einem Oval eingerahmten Namen der Pharaonen, über die es ihm gelang, immer mehr Hieroglyphen zu entziffern. 14 Jahre hatte er daran gearbeitet, bis er seine Erkenntnisse 1822 der französischen Akademie der Wissenschaften vorstellte. Nun war es möglich, die zahllosen Hieroglyphen-Inschriften zu lesen – den Historikern erschloss sich die ganze Geschichte Ägyptens.

Dieser Abguss des Steins von Rosette wurde am 22. Mai 1888 von der Firma D. Brucciani & Co. in London für 9 M. 21 Pf. erworben. Der Hersteller der Kopie, Domenico Brucciani (geb. 1815 in Lucca, gest. 1880 in London), eröffnete 1837 eine Galerie mit Abgüssen im vornehmen Londoner Stadtrteil Covent Garden. Er arbeitete für das South Kensington Museum (heute Victoria and Albert Museum) und das British Museum und fertigte Abgüsse von Objekten aus deren Sammlung an. 1851 stellte er auf der Weltausstellung in London aus. In den 1850er Jahren wurde die Herstellung von Kopien bekannter Kunstwerke in ganz Europa ein einträgliches Geschäft. Brucciani konkurrierte dabei mit August Gerber in Deutschland und Giovanni Franchi in London. Bruccianis "Galleria" erlangte in den 1860er Jahren große Bekanntheit. Nach dem Tod Bruccianis im Jahre 1880 wurde sein Geschäft als D. Brucciani & Co (1881-1906), anschließend als D. Brucciani & Co Ltd (1906-21) weitergeführt. Neben Kunstwerken vertrieben die Firmen auch anatomische Gipsmodelle für Schulen. Nach Schließung des Geschäftes wurden die Formen 1922 vom Victoria & Albert Museum übernommen.

Es handelte sich um ein priesterliches Dekret zu Ehren des Königs Ptolemäus V. aus dem Jahre 196 v. Chr. endet mit dem Befehl: »Dieses Dekret, in eine Tafel aus hartem Stein in dreifacher hieroglypischer, demotischer und griechischer Schrift gehauen, soll in allen Tempeln Ägyptens nachgebildet werden.«

Da man den griechischen Text lesen konnte, fing der junge Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion (1790-1832) an, die Hieroglyphen zu entziffern. Die Kenntnis der Hieroglyphen war im 4. Jahrhundert n. Chr. verlorengegangen, als die Ägypter aufhörten, diese Schrift zu verwenden. Alle Versuche, die Hieroglyphen zu entziffern, waren gescheitert, weil man sie für eine reine Bilderschrift hielt.

Da den 486 griechischen Wörtern auf dem Stein 1419 Hieroglyphen gegenüberstanden, schloss Champollion aus, dass jedes Zeichen für ein Wort steht. Da aber die Zahl griechischer Buchstaben größer war, vermutete er hinter der Hieroglyphenschrift eine Lautschrift, in der jede Hieroglyphe für ein Silbe stand.

Der Durchbruch gelang Champollion mit den in einem Oval eingerahmten Namen der Pharaonen, über die es ihm gelang, immer mehr Hieroglyphen zu entziffern. 14 Jahre hatte er daran gearbeitet, bis er seine Erkenntnisse 1822 der französischen Akademie der Wissenschaften vorstellte. Nun war es möglich, die zahllosen Hieroglyphen-Inschriften zu lesen – den Historikern erschloss sich die ganze Geschichte Ägyptens.

Dieser Abguss des Steins von Rosette wurde am 22. Mai 1888 von der Firma D. Brucciani & Co. in London für 9 M. 21 Pf. erworben. Der Hersteller der Kopie, Domenico Brucciani (geb. 1815 in Lucca, gest. 1880 in London), eröffnete 1837 eine Galerie mit Abgüssen im vornehmen Londoner Stadtrteil Covent Garden. Er arbeitete für das South Kensington Museum (heute Victoria and Albert Museum) und das British Museum und fertigte Abgüsse von Objekten aus deren Sammlung an. 1851 stellte er auf der Weltausstellung in London aus. In den 1850er Jahren wurde die Herstellung von Kopien bekannter Kunstwerke in ganz Europa ein einträgliches Geschäft. Brucciani konkurrierte dabei mit August Gerber in Deutschland und Giovanni Franchi in London. Bruccianis "Galleria" erlangte in den 1860er Jahren große Bekanntheit. Nach dem Tod Bruccianis im Jahre 1880 wurde sein Geschäft als D. Brucciani & Co (1881-1906), anschließend als D. Brucciani & Co Ltd (1906-21) weitergeführt. Neben Kunstwerken vertrieben die Firmen auch anatomische Gipsmodelle für Schulen. Nach Schließung des Geschäftes wurden die Formen 1922 vom Victoria & Albert Museum übernommen.

Zitiervorschlag

Abguss des Stein von Rosette, vor 1888; Museumsstiftung Post und Telekommunikation, Inventarnummer: 3.0.9,

URL: https://onlinesammlung.museumsstiftung.de/detail/collection/ed84f585-972b-48d5-ab55-47506a0d80a0 (zuletzt aktualisiert: 22.2.2026)